公開日: 2025/04/22

更新日: 2025/04/22

店の戦略を立てるにあたっては、一般的にユーザーは何をどのように考えているのかを把握しておく必要がある。そのための手っ取り早い手段の一つが、さまざまなアンケート結果の活用だ。アンケート調査は調査対象に回答を求めなければ得られないデータであるため、ここで得られた結果を自店の戦略に反映させるのは有効な手立てと言える。今回は、ちょっと珍しい、教習所で小型二輪免許を取得した人に対するアンケート結果を分析した。

ユーザーがオートバイに対して抱くイメージや興味・関心の度合いは、さまざまなカタチで変化する。過去を振り返ってみると、1970年代後半、ミニバイクが脚光を浴び、当時10代の若者はこぞってバイクに乗り始めた。また、家庭の主婦も、自転車からシャリーやチャッピー、パッソル、タクトなどのファミリーバイク、原付スクーターに乗り換え、日常の足として活用する光景が街中に溢れた。そして1982年、新車国内出荷台数328万台という史上空前の台数を記録した。

当時はまだ、教習所で大型二輪免許が取得できなかったこともあり、250ccから400ccクラスが国内需要をけん引した。その後、レーサーレプリカ、ネイキッド、ストリート・トラッカー、ビッグスクーター、アメリカンなど、その時代を象徴するようなブームが巻き起こり、それ以降も小さな波はいくつか発生した。

だが、趣味の多様化などにより1982年をピークに二輪需要は徐々に衰退。1999年にはついに100万台を割り83万台となった。以降、国内出荷は下降の一途だったが転機は2020年に訪れた。密を避けるレジャー・通勤手段としてバイクが見直され、ここ十数年の間には見られなかった需要の変化が現れた。ここから先については周知の事実だが、コロナバブルがはじけたとされてからは再び下落。2024年の国内出荷台数は32万台にまで落ちた。

こうした状況をどうとらえればいいのか。衰退と見るのが普通かもしれないが、アウトドアブームにおける手段としての活用、リターンライダーの増加、特定小型原付の市場投入、EVモデルのシェアアップなど、過去にはあまり見られない状況が表層化してきたのも事実。数字的には減少しているが、業界地図が書き換えられる過渡期という考え方もできなくはない。

現在に至るまで、二輪業界は変化を繰り返してきた。最近では「Honda E-Clutch」や「Y-AMT」など革新的な技術進化もある。コト消費の加速に伴うライフスタイルの変化など、新しい文化の創造に対する期待があるのも事実だろう。

こうした変化は個々のユーザーの考え方がベースとなるわけだが、業界が変遷を遂げる要因は色々ある。ここ数年ではやはりコロナ禍。これは二輪業界というよりは戦後最大の経済クライシスとして世界に影響を及ぼしたものではあるが、これに起因し二輪業界が変わったのは事実。また先にも記したように、今年は新基準原付の市場投入など、予測がつかないところは多い。

それを知る手段として効果的なのは、集約されたユーザーの意見である。直接ヒアリングが理想だが、これはそう簡単に行えるものではない。そこで、よく用いられるのはインターネット調査。これだと対面収集に比べ、獲得率はかなり高まる。こうして集められたアンケートには、質問内容にもよるが、ユーザーが考える傾向が現れる。問題は、その精度だが、一般的にアンケートの許容誤差は±5%程度とされており、アンケートの信頼レベルは95%を目標に調査を行う場合が多い。サンプル数においても400件あれば信頼のおけるデータであると言われている。ちょっとややこしいが、要は有効回答数が400件を超えれば、信用できる結果であるということだ。

そうした視点で周囲を見渡してみると、免許を取得するために必ず“通る場所”である教習所関連のサイトを運営する企業が実施したアンケートがあった。このアンケートの調査人数は905人。この人数からすると、おそらく許容誤差は±5%で信頼度は95%を超えているものと思われる。教習生の総意として捉えることのできるデータということが言えよう。

少々、前置きが長くなったが今回、紹介したいのは、全国の自動車教習所と提携し合宿免許ポータルサイト「合宿免許マイスター」などを企画・運営する株式会社サクラスが実施したアンケート。普通二輪免許を取得(小型限定除く)したユーザーを対象に「普通二輪車免許取得に関する調査」として昨年末に実施したものだ。

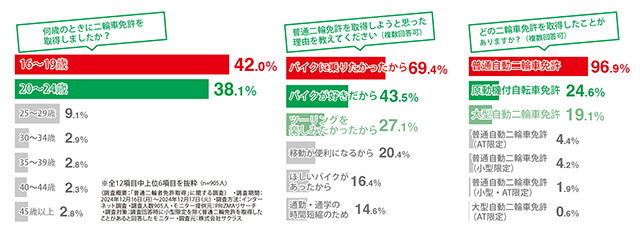

最初の質問は「何歳のときに二輪車免許を取得しましたか?」。これに対する回答は、「16~19歳」「20~24歳」の2つが突出しており、合わせると全体の8割と、かなり高い割合となった。コロナ禍で免許を取得した人が増えたと言いつつも、30歳以上は極端に少ないことが判明した。この事実から言えることは、若い層へのアプローチの必要性である。

Z世代や一部のミレニアル世代など若者世代の消費の特徴として、本当に欲しいモノには、コストパフォーマンスや汎用性を重視しつつも出費を惜しまない傾向にあることが分かっている。その一方で、「必要な時に必要な分だけ利用する」という合理的な考え方も持っており、サブスクやレンタルの活用に対し非常に積極的と言われている。特筆すべきは後者。これは、まさにバイクのレンタルでもある。効率的な消費を行おうという意識からだろうか、一部のユーザーに、「所有より利用」の傾向が表れているのだろう。成熟した消費社会で生活してきた20~30代の価値観をそのまま反映しているものと考えられる。その意味でも、若い層へのアプローチは効果的であることが分かる。

注目は「16~19歳」の比率。全体の4割と最も多い。この事実を考えると、若者のバイクに対する興味は決して低くないことが分かる。これは大きなポイント。四輪では「若者のクルマ離れ」が叫ばれて久しいが、最近は将来的にクルマが欲しいと思っている人は、東京では68.8%、地方では78.1%(株式会社KINTO調べ Z世代対象)というデータがある。つまり四輪についても、一時期に比べニーズが高まってきているのだ。

では、普通二輪免許を取得しようと思った理由は何か。その回答は、「バイクに乗りたかったから(69.4%)」との回答が最も多く、次いで「バイクが好きだから(43.5%)」「ツーリングを楽しみたかったから(27.1%)」となった。「乗りたいから」や「好きだから」は想像がつく回答ではあるが、多くの人が何らかのキッカケによりバイクに興味を持ち、取得していることが分かる。「移動が便利になる」といった回答(20.4%)もあるが、多くは趣味として楽しみたいという意思が確認できる。「ツーリングを楽しみたい」という具体的目的からは、バイクに乗ることにより未知の領域に足を踏み入れ、アウトドアライフを満喫し冒険心を満たしたいという感覚も伝わってくる。

次に免許の種類について。「どの二輪車免許を取得したことがありますか?(複数回答可)」については、『普通自動二輪車免許(96.9%)』が最多で、それに『原動機付自転車免許(24.6%)』『大型自動二輪車免許(19.1%)』が次ぐ。この結果から、スポーツ走行を目的とした免許取得であることが確認できる。その数は全体の9割以上となった。

大型免許については19.1% だが、原付免許とさほど大きな差がついていないところに期待が持てる。意外だったのは原付免許の取得者の24.6%という数字。これは、やはりコロナ禍での取得と考えられる。

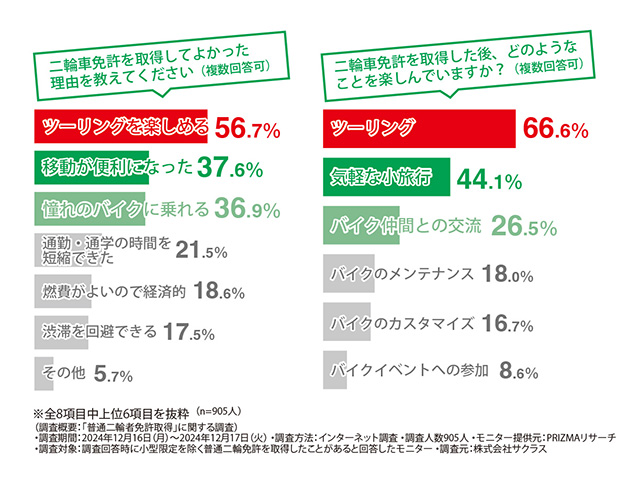

次に「二輪免許を取得してよかった理由」について。『ツーリングを楽しめる(56.7%)』との回答が最も多く、『移動が便利になった(37.6%)』『憧れのバイクに乗れる(36.9%)』と続く。この回答は目的が「趣味」なのか「通勤・通学」なのかによって分かれるだろう。ツーリングを理由に普通二輪免許の取得を目指した人は3割だったが、免許を取得して良かった理由としては、半数以上が「ツーリング」を挙げている。つまりこれは、免許取得後にバイクの楽しさに気付き、その魅力を堪能している人が多いということが理解できる。

「二輪免許を取得した後、どのようなことを楽しんでいますか」(複数回答可)については、『ツーリング(66.6%)』が最多で、『気軽な小旅行(44.1%)』『バイク仲間との交流(26.5%)』と続いた。ツーリングや自由で気軽な小旅行を楽しむ傾向にある。また、バイクを通じて知り合った仲間との交流も上位を占め、免許取得が趣味や仲間作りのキッカケとなっていることが見て取れる。

バイクは年齢や社会的地位を超越し楽しむことができる趣味。バイク仲間との交流の魅力はこうしたところにもあるものと思われる。

ツーリングを楽しむことを目的に普通二輪免許を取得した人は全体の3割となったが、取得して良かった理由は、半数以上がツーリングを挙げており、免許取得後にその魅力を実感する人が多いものと思われる。

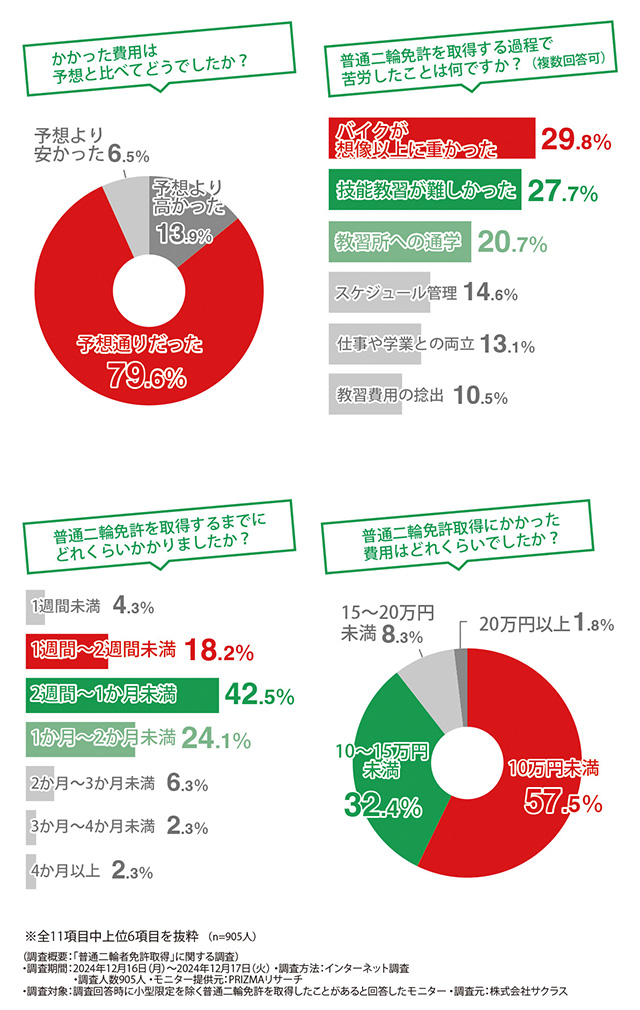

「普通二輪免許を取得するまでにどれくらいかかりましたか」については、「2週間~1か月未満(42.5%)」との回答が最も多く、続いて「1か月~2か月未満(24.1%)」「1週間~2週間未満(18.2%)」となった。免許取得に要する時間は短期間であることが多く、1か月未満での免許取得者が全体の約6割を占めている。時間的に取りやすいことも免許取得の後押しとなっていることが分かる。

次に「普通二輪免許取得にかかった費用はどれくらいでしたか」の質問に対しては、『10万円未満(57.5%)』との回答が最も多く、『10~15万円未満(32.4%)』『15~20万円未満(8.3%)』『20万円以上(1.8%)』がそれに次ぐ結果となった。約6割が『10万円未満』と回答し、また『10~15万円未満』も2番目に多い様子。では、予想していた費用と比べてどうだったのだろうか。

「かかった費用は予想と比べてどうでしたか」については、『予想より高かった(13.9%)』『予想通りだった(79.6%)』『予想より安かった(6.5%)』との回答結果となった。

約8割の人が「予想通りだった」と回答。これにより、普通二輪免許は10万円未満で取得できる教習所が多いことは、わりと周知されていることが確認できた。それが取得を後押ししていることも考えられる。

続いて「普通二輪免許を取得する過程で苦労したことは何ですか」(複数回答可)については「バイクが想像以上に重かった(29.8%)」が最多で、「技能教習が難しかった(27.7%)」「教習所への通学(20.7%)」がそれに続いた。

教習所に通い始めた時に、初めてバイクが想像以上に重いことを知り、技能面における難易度の高さに苦労した人が多かった様子。教習所に通いつつ徐々に慣れるのもいいが、これについては、自店にステップアップのため教習所に通おうとしているユーザーがいれば、重さを体感できる機会を設けてあげるのも一つの方法。その際、車体の引き起こしのポイントなどを事前に教えておくのもいいかもしれない。

このアンケートの実施日は昨年12月。比較的最近であるため、二輪ライセンス保持者の大方の意見として考えられる。ポイントはいくつかあるが、確かなのは、若い世代へのアプローチの重要性である。リターンライダーを除き、中高年になってバイクに乗ろうとする人もいるが、やはり少数派。バイクに強く興味を持つのは16歳から24歳。つまりそのほとんどが学生時代から社会人になって数年の間に集中しているのだ。こうした結果はいままであまり見たことがない。アプローチ次第では、若者を振り向かすことができるのだ。

人気記事ランキング